桃園市立八德國中-ㄩˊ的三次方-牛轉乾坤--世界飲食,文化平等

S 看見世界

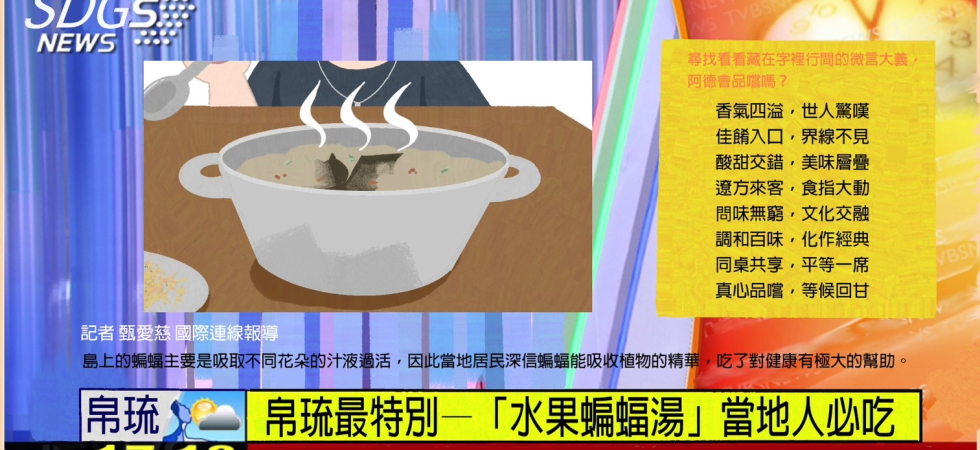

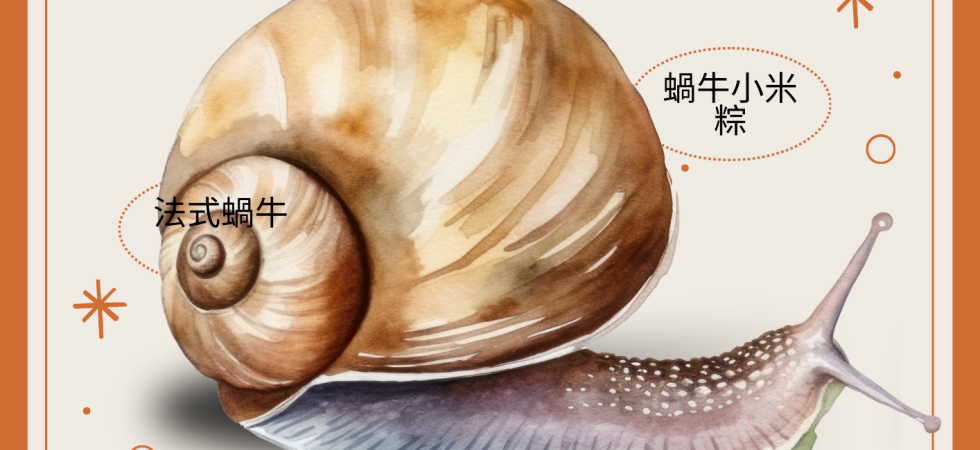

2024年台東蝸牛小米粽中毒事件引發食安疑慮,也伴隨著對原住民飲食的偏見與標籤。同樣的情況也發生在海地的「泥巴餅」、印度料理與小籠包的食用方式,甚至瑞典「噁心博物館」的設立,都曾掀起民族飲食的爭議。同為蝸牛料理,法國的勃艮地蝸牛被視為高級料理,而台灣與日本的螺肉則是特色佳餚,這顯示飲食評價受到文化影響。

同年寶林茶室事件也引發「東南亞飲食歧視」討論,凸顯部分群體對特定文化的不理解,甚至演變為歧視。飲食,民之所欲,為日常生活所必須,既填飽肚子也滿足口腹的享受,對於我們的生活與思維觀點關係更為密切,因此從飲食衍生而出的言詞論戰,就更加彰顯隱藏的平等表象下的歧視和不尊重,推而廣之的結果,將從嘲諷、謾罵到仇視與互相傷害,因此從飲食尊重開始做起,是推動平等最根本的一步。

T 創意發想

我們查閱相關報導及資料後,歸納出主要的原因在於對於彼此的文化傳統理解有限,從自己經濟和文化的角度去看待他人的國家特色,因而容易產生集體偏見的情形,加上網路效果加乘、迅速傳播,更容易把聳動的圖文推播給閱聽大眾。當我們內在的素養不足,又加上外部的錯誤訊息影響,就更容易有歧視和不尊重的觀念產生。因此我們認為要先從正確的認識不同族群和國家的文化開始,了解他們傳統飲食的來源和創生因素,且用文化對照的方式,來理解不同族群和國家的飲食特色。文化尊重和欣賞,無法光靠言詞的呼籲,我們更期待尊重和欣賞可以比現在日常行為中,因此希望可以透過操作的方式,讓理解與尊重可以內化為素養、形成人與人相處的基本觀念。

因此,我們認為可以以錄製宣導短片的方式,讓更多人知道文化尊重的必要性;同時也希望可以透過遊戲的設計,讓大家可以不需要劍拔弩張、而輕鬆愉快的情境中,認識世界飲食,培養互相尊重的素養。

A 行動實踐

這次公益行動的主題是「文化平等」,我們從原住民小米粽事件出發,希望了解同學對不同文化飲食的接受度與態度,進而推動文化尊重。我們設計了一份問卷,發現學生群體相較於網路輿論更具包容性,但對特殊食材仍存猶豫,顯示文化平等意識雖有,但實際體驗仍待提升。

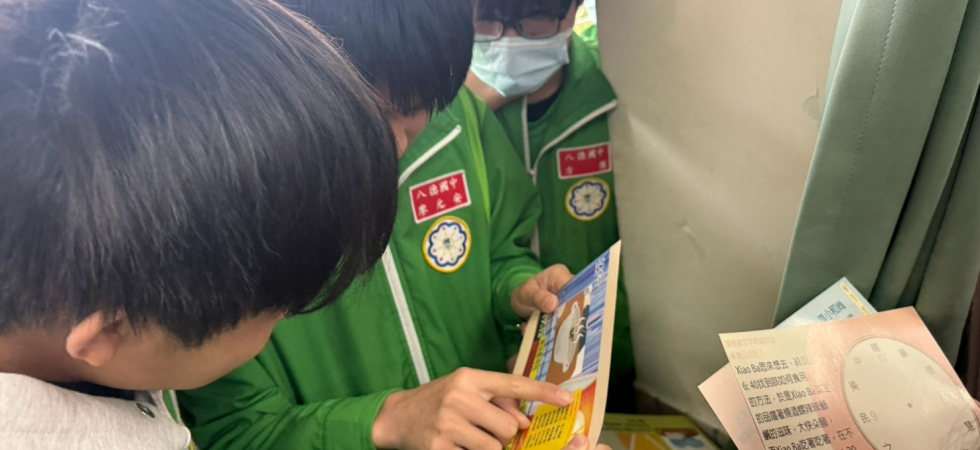

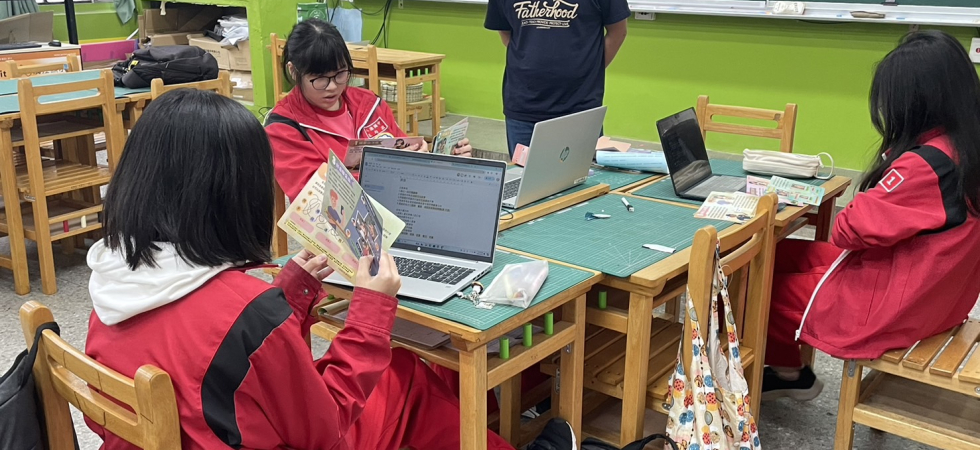

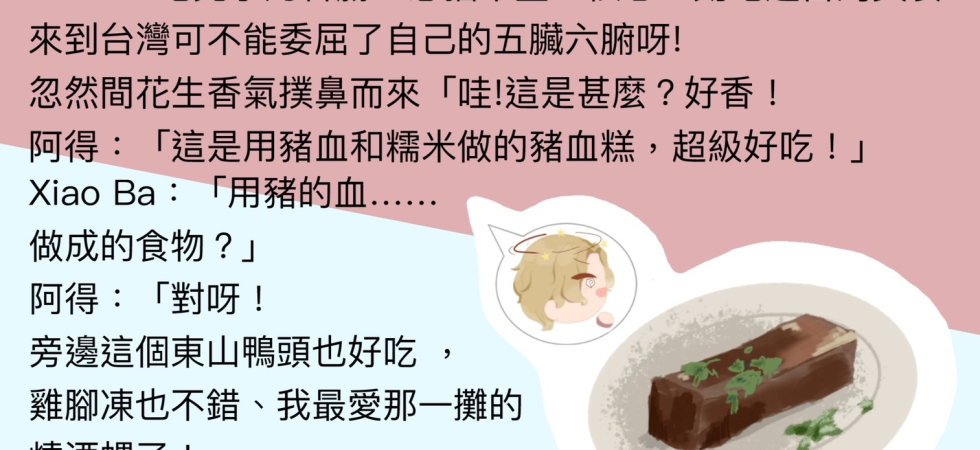

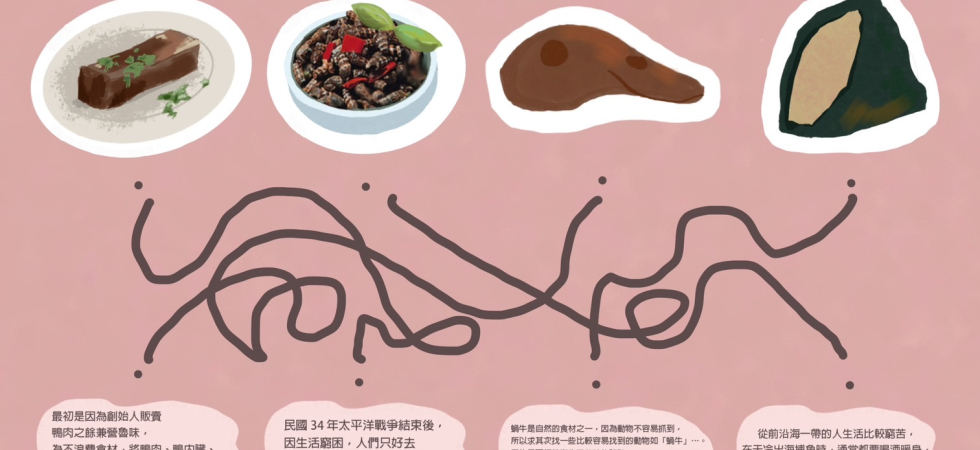

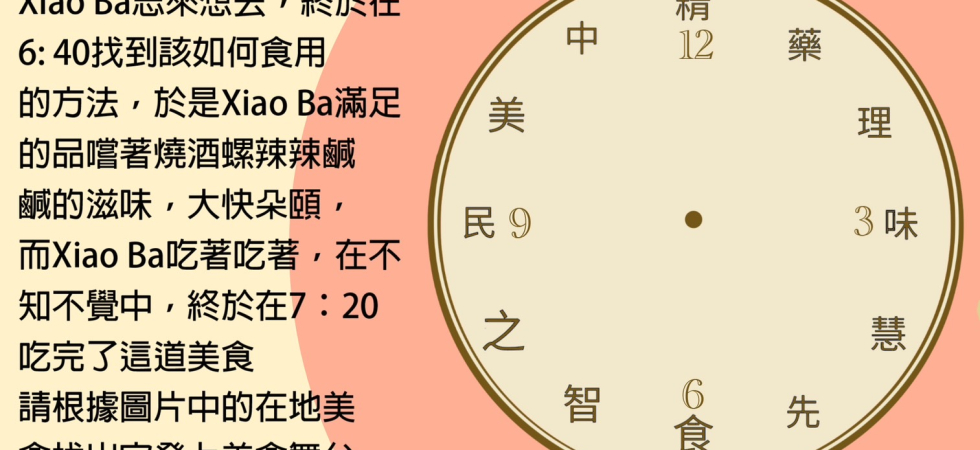

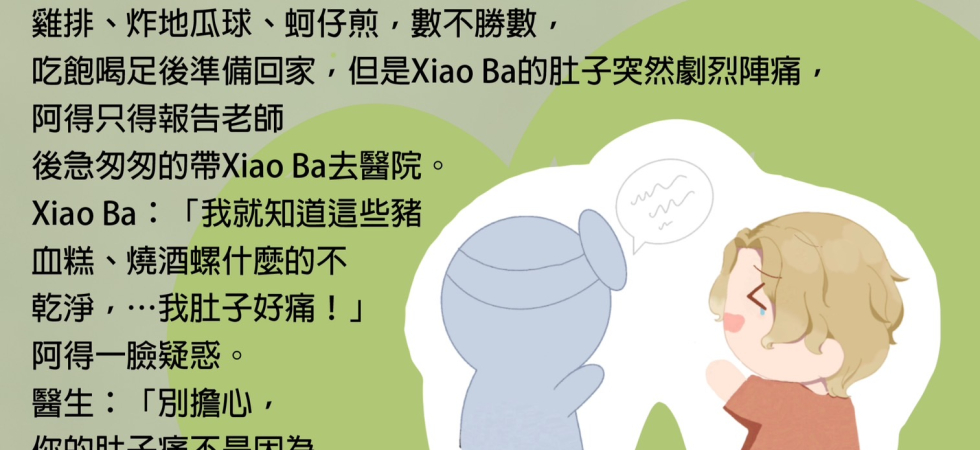

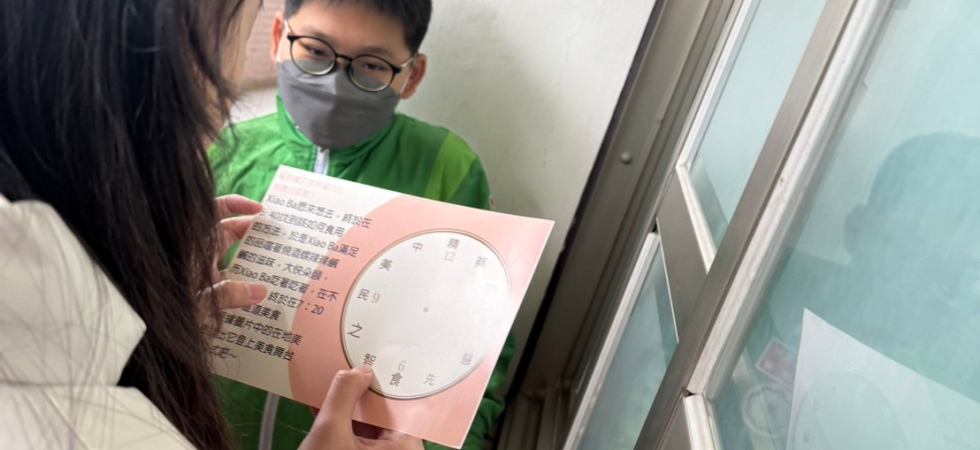

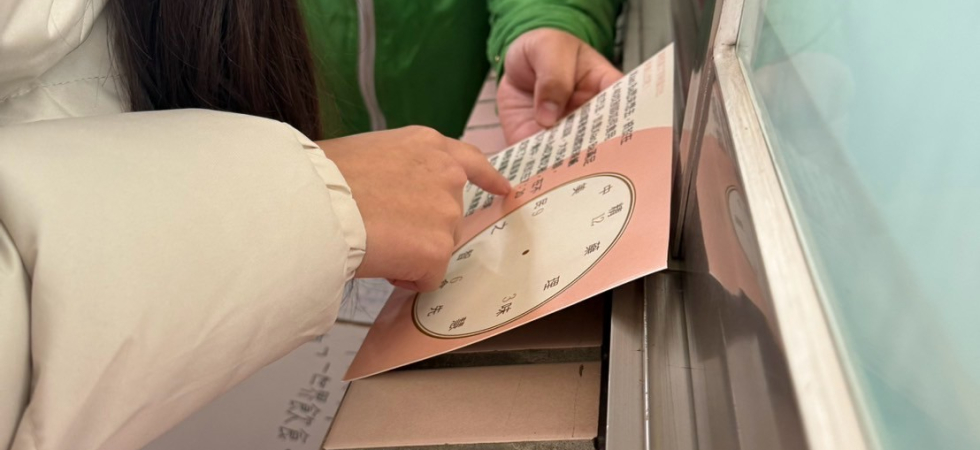

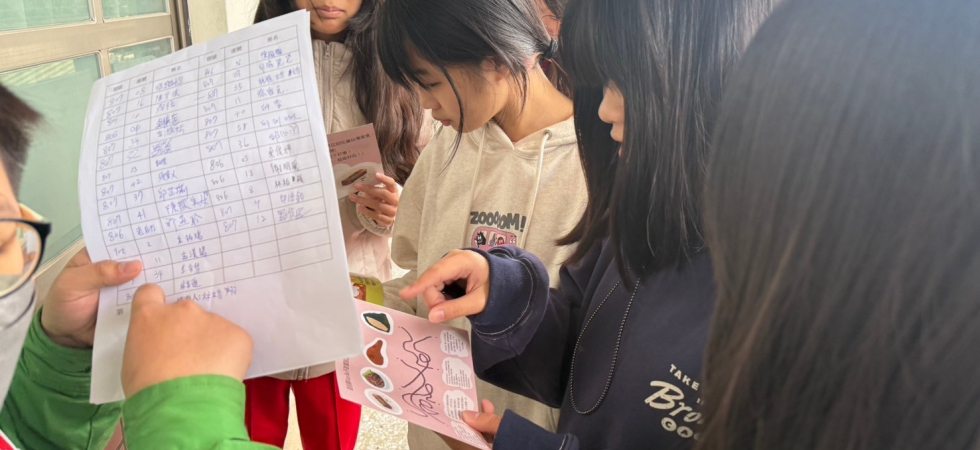

為了讓文化平等的理念更具體,我們決定設計桌遊,捨棄繁複規則,改以「解謎包」形式,讓玩家透過角色故事理解飲食文化。故事主角阿德與Xiao Ba原本對彼此傳統美食感到恐懼,但經過理解後勇於嘗試,展現文化尊重。我們邀請遊夥有限公司的成寧老師指導,確保遊戲的教育價值。此外,我們還拍攝了試吃影片,挑戰納豆、辣咖哩、雞腳凍與臭豆腐。雖然過程中NG不少,但也讓我們更深刻體會飲食如何促進情感互動。我們將影片於課間播放,並在教室門口設攤,邀請同學試玩解謎包桌遊,透過遊戲輕鬆學習不同文化的飲食特色與背後的意涵。看到同學們燒腦後大喊「世界飲食,文化平等」,讓我們感到無比成就感。

為深入探討原住民食用蝸牛的背景,我們請教桃園市原住民三一協會的張光宗老師,了解到原住民取得蝸牛的過程十分嚴謹,需經過清洗、排洩、脫殼、取食用部分、去除黏液等步驟,才能烹調食用。這讓我們體會到真正理解後才能尊重與欣賞,認識之前不應隨意批評,而應平等相待,才能看見多元世界的美好。

G 收穫成長

這次公益行動讓我們深刻體會到透過創意與行動,文化平等的議題能更有趣、更容易被接受。

但我們設計的問卷包含開放性問題,導致填答意願較低,且初期未考慮前後測比較,影響分析結果。老師提醒我們要從需求出發設計問題,並在填答方式上提高吸引力,如提供小點心。此外,把「文化歧視」用語改為「文化平等」,讓我們理解語言表達對觀感的重要性。

設計桌遊時,故事與解謎架構讓我們卡關許久,老師建議用九宮格架構故事,讓流程更順暢。大家分工負責故事發展、解謎與繪圖,利用課後群組討論,雖然困難重重,但當拿到成品時,我們充滿成就感。

拍攝試吃影片時,我們NG多次,甚至吃了兩盒納豆,最後竟然覺得納豆很好吃,並引起同學興趣,讓我們體會行動的影響力。剪輯同學還在片尾主動加上「食物無貴賤」的標語,他的自主性讓我們更覺得活動意義非凡。這次經驗雖然充滿挑戰,但也讓我們學會克服的方法,在行動中實踐文化尊重的理念。